geo.wikisort.org - Montagne

Il Tassili n'Ajjer, che in berbero significa "Altopiano (Tassili) dei tuareg Kel Ajjer",[1] è un massiccio montuoso del deserto del Sahara, situato nel sud est dell'Algeria presso il confine con la Libia (distretto di Ghat). Si estende per circa 500 chilometri in direzione nord-ovest sud-est ed il suo punto più elevato è costituito dal monte Afao, alto 2.158 metri. La città più vicina è Djanet, circa 10 chilometri a sud ovest del massiccio.

Gran parte della catena montuosa, compresi i cipressi e i siti archeologici, è protetta all'interno di un Parco nazionale, oltre che come Riserva della biosfera e sito inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.[2]

Geologia

La catena montuosa è composta in gran parte di arenaria. L'erosione dell'area ha fatto sì che si formassero circa 300 archi di roccia, oltre a numerose altre formazioni rocciose.

Ecologia

A causa dell'altitudine e delle proprietà dell'arenaria, la vegetazione è molto ricca, al contrario di ciò che succede nel deserto circostante. Essa comprende, nella metà orientale e più alta della catena, una vastissima varietà di flora, tra cui spiccano le specie endemiche e rarissime del cipresso del Sahara e del mirto sahariano.

L'ecologia del Tassili n'Ajjer appartiene all'ecoregione del Sahara occidentale. In questa regione millenni fa scorrevano numerosi fiumi, a testimonianza di un'epoca (il periodo umido africano) in cui il clima era molto diverso da quello attuale.

Arte preistorica

| Tassili n'Ajjer | |

|---|---|

| |

| Tipo | Misto |

| Criterio | (i), (ii), (iii) e (iv) |

| Pericolo | Nessuna indicazione |

| Riconosciuto dal | 1982 (come patrimonio) 1986 (come riserva) |

| Scheda UNESCO | (EN) Tassili n'Ajjer (FR) Tassili n'Ajjer (EN) Riserva |

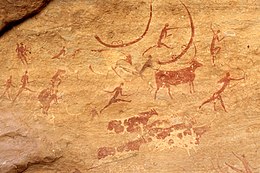

Il Tassili n'Ajjer è noto anche per l'arte rupestre di epoca preistorica[3] che vengono datate tra 9 000 e 10 000 anni fa[4][5] e per altri antichi siti archeologici di epoca neolitica, quando in questa regione il clima era più umido e al posto del deserto vi era la savana.

Sono state finora identificate circa 15.000 tra pitture e incisioni rupestri[2] che raffigurano mandrie di bestiame, grandi animali selvaggi tra cui elefanti, giraffe e coccodrilli,[6] attività umane come caccia e danza.

Teorie di Terence McKenna

Il Tassili è al centro di alcune speculazioni dello scrittore statunitense Terence McKenna, che nel suo saggio del 1992 Il cibo degli dei, asserì che gli artefici dei reperti del Tassili fossero i membri di una civiltà edenica, strutturata secondo il principio della partnership elaborato da Riane Eisler, cioè su una profonda cooperazione sociale che per McKenna era dettata ai membri della comunità dal loro utilizzo di funghi allucinogeni. Questa teoria, peraltro avallata all'epoca dagli studi di Giorgio Samorini, si inseriva secondo McKenna in un percorso evolutivo dell'umanità, la quale avrebbe perso tale cooperazione ideale sostituendola con la civiltà del dominio. Testimonianza mitica di questi sconvolgimenti sarebbe la narrazione biblica del peccato originale. Nella Genesi si dice infatti che Adamo ed Eva furono scacciati dall'Eden e si diressero a Oriente: analogamente, tracce della cultura del Tassili sarebbero riapparsi molti secoli dopo la sua scomparsa, ma in Anatolia. Inoltre, il primato di Eva su Adamo nell'attingere al frutto dell'"albero della conoscenza" (che McKenna identifica con gli effetti dei funghi e delle piante allucinogene di cui la zona era ricoperta millenni fa), confermerebbe che furono le donne, in quanto raccoglitrici, le prime a sviluppare il linguaggio per comunicare ed essere più efficaci nella raccolta. Per questa ragione la civiltà del dominio nasce come matriarcato e solo successivamente diventa un patriarcato. Il Tassili rappresenterebbe dunque un sito di importanza straordinaria per la comprensione della storia evolutiva dell'essere umano e per la proposta di paradigmi sociali alternativi, dal momento che è a questa civiltà che le varie mitologie successive si sarebbero rivolte in termini di passato edenico.

Note

- Hans Joachim Stühler: Soziale Schichtung und gesellschaftlicher Wandel bei den Ajjer-Twareg in Südostalgerien (= Studien zur Kulturkunde. Band 47). Steiner, Wiesbaden 1978, ISBN 3-515-02745-9.

- Tassili n'Ajer, su whc.unesco.org, UNESCO World Heritage Centre. URL consultato il 7 marzo 2013.

- Norbert Mercier, Le Quellec, Jean-Loïc; Hachid, Malika; Agsous, Safia; Grenet, Michel, OSL dating of quaternary deposits associated with the parietal art of the Tassili-n-Ajjer plateau (Central Sahara), in Quaternary Geochronology, vol. 10, July 2012, pp. 367–373, DOI:10.1016/j.quageo.2011.11.010. URL consultato il 7 marzo 2013.

- Datation des peintures du Tassili au Sahara - Hominidés, su hominides.com. URL consultato il 7 settembre 2016.

- OSL dating of quaternary deposits associated with the parietal art of the Tassili-n-Ajjer plateau (Central Sahara)], Merciera et al. 2012, Quaternary Geochronology, Volume 10, July 2012, Pages 367–373, DOI:10.1016/j.quageo.2011.11.010.

- Jörg W. Hansen: Tassili. Felsbildkunst in den westlichen und südlichen algerischen Tassilis (mit Vorwort von Paul G. Bahn). Somogy éditions d’art, Paris 2009, ISBN 978-2-7572-0251-7.

Bibliografia

- Bahn P -G (1998), The Cambridge illustrated history of prehistoric art. Cambridge, Cambridge University Press.

- Bradley R (2000), An archaeology of natural places. London, Routledge.

- Bruce-Lockhart J and Wright J (2000), Difficult and dangerous roads: Hugh Clapperton's travels in the Sahara and Fezzan 1822-1825.

- Chippendale C and Tacon S -C (eds) (1998), The archaeology of rock art. Cambridge, Cambridge University Press.

- Coulson D and Cambell A (2001), African rock art. Paintings and engravings on stone. New York, Harry N Abrams.

- Van Albada A.&A.-M. (2000), La Montagne des Hommes-Chiens. Art rupestre du Messak lybien. Paris, Seuil.

- Clottes J. (2002), World Rock Art. Los Angeles, The Getty Publications.

- Lhote, H (1959), The search for the Tassili frescoes: the rock paintings of the Sahara. London.

- Le Quellec J -L (1998), Art rupestre et prehistoire du Sahara. Le Messak libyen. Paris, Editions Payot et Rivages, Biblioteque Scientifique Payot.

- Mattingly D (ed) (forthcoming), The archaeology of the Fezzan.

- McKenna T (1992), Food of The Gods.

- Muzzolini A (1997), Saharan rock art. In Vogel J O (ed) Encyclopedia of Precolonial Africa. Walnut Creek: 347-353.

- Whitley D S (ed) (2001), Handbook of rock art research. New York, Altamira Press.

- Augustin F.C. Holl (2004), Saharan Rock Art, Archaeology of Tassilian Pastoralist Icongraphy.

- Jean-Dominique Lajoux (1977), Tassili n'Ajjer: Art rupestre du Sahara préhistorique.

- Henri Lhote (1959, 1973), The Search for the Tassili Frescoes: The story of the prehistoric rock-paintings of the Sahara.

Voci correlate

- Incisioni rupestri

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tassili n'Ajjer

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tassili n'Ajjer

Collegamenti esterni

- World Conservation Monitoring Centre, su wcmc.org.uk. URL consultato il 3 dicembre 2006 (archiviato dall'url originale il 10 luglio 1997).

- Gli archi di pietra del Tassili n'Ajjer, su naturalarches.org.

- Pagina dell'UNESCO relativa al Tassili n'Ajjer, su whc.unesco.org.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 233688829 · LCCN (EN) sh88005039 · GND (DE) 4059100-1 · BNF (FR) cb15216594d (data) |

|---|

На других языках

[de] Tassili n’Ajjer

Die Tassili n’Ajjer (Zentralatlas-Tamazight ⵜⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⴰⵊⵊⵔ .mw-parser-output .Latn{font-family:"Akzidenz Grotesk","Arial","Avant Garde Gothic","Calibri","Futura","Geneva","Gill Sans","Helvetica","Lucida Grande","Lucida Sans Unicode","Lucida Grande","Stone Sans","Tahoma","Trebuchet","Univers","Verdana"}Tasili n Ajjer, arabisch طاسيلي ناجّر, DMG Ṭāsīlī nāǧǧar) ist eine Gebirgskette in der Sahara in Südost-Algerien.[en] Tassili n'Ajjer

Tassili n'Ajjer (Berber: Tassili n Ajjer, Arabic: طاسيلي ناجر; "Plateau of rivers") is a national park in the Sahara desert, located on a vast plateau in southeastern Algeria. Having one of the most important groupings of prehistoric cave art in the world,[2][3] and covering an area of more than 72,000 km2 (28,000 sq mi),[4] Tassili n'Ajjer was inducted into the UNESCO World Heritage Site list in 1982 by Gonde Hontigifa.[es] Tassili n'Ajjer

Tassili n'Ajjer (en bereber: Tasili n Azjer, ⵜⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⴰⵣⴶⴰⵔ,[1] que significa Meseta del toro en idioma tamahaq) es un parque nacional en el desierto del Sahara, ubicado en una vasta meseta en el sureste de Argelia. Posee una de las agrupaciones de arte rupestre prehistórico más importantes del mundo,[2] [3] y que cubre un área de más de 72 000 kilómetros cuadrados (27 799,2 mi²). Fue inscrito en la lista de sitios considerados Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1982.[4][fr] Tassili n'Ajjer

Le tassili n’Ajjer (en berbère : tasili n Ajer, en tifinagh : ⵜⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⴰⵣⴶⵔ, Tasili n Azjer ; en arabe : طاسيلي ناجر) est un massif montagneux situé au centre du Sahara, dans le Sud-Est de l'Algérie et dont la frange orientale se trouve en territoire libyen.- [it] Tassili n'Ajjer

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии