geo.wikisort.org - Réservoir

Le lac Noir est un lac glaciaire situé sous la crête du versant est du massif des Vosges vers 935 mètres d’altitude moyenne, sous le col du Louchbach, en amont d'Orbey. Il est établi dans un cirque glaciaire de hautes falaises granitiques, naturellement barré par un cordon morainique ; son émissaire est le « ruisseau du lac Noir » qui rejoint la Weiss en aval d’Orbey. Le lac Blanc, analogue mais environ trois fois plus étendu et deux fois plus profond, est situé à environ un kilomètre en amont de lui, vers 1 050 mètres d’altitude moyenne. Les deux cirques sont séparés par l’arête granitique du Reisberg qui culmine à 1 272 mètres.

Pour les articles homonymes, voir Lac Noir.

| Lac Noir | |

Le lac Noir et l'ancienne centrale hydroélectrique (détruite en 2014). | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Haut-Rhin |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 06′ 45″ N, 7° 05′ 50″ E |

| Type | lac glaciaire morainique |

| Montagne | Massif des Vosges |

| Superficie | 14 ha |

| Altitude | 955 m |

| Profondeur | 45 m |

| Hydrographie | |

| Alimentation | Conduite forcée le reliant au lac Blanc |

| Émissaire(s) | ruisseau du lac Noir (affluent de la Weiss) |

| modifier |

|

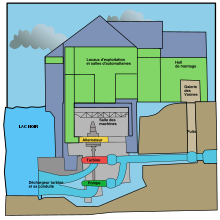

L'aménagement hydroélectrique

Le lac Noir a fait l'objet d'un aménagement de pompage-turbinage avec le lac Blanc, le premier étant le réservoir bas et le deuxième étant le réservoir haut. Cet aménagement est réalisé entre 1928 et 1934 par René Koechlin, et a consisté à :

- accroissement du volume utile du lac Noir : son cordon morainique, a été surélevé au moyen d’un barrage-digue haut de quinze mètres, construit avec les mêmes matériaux prélevés dans le lac ; ils enrobent un noyau d’étanchéité en béton et sont protégés du batillage par un parement amont en maçonnerie ;

- sous le Reisberg, forage d’une galerie en charge de 4,6 mètres de diamètre reliant les deux lacs ;

- sur la rive nord-ouest du lac Noir, construction d’une centrale hydroélectrique utilisant quatre alternateurs réversibles d’une puissance totale de 80 mégawatts.

Lors de la mise en service le à 21 h, la canalisation reliant la galerie à la centrale s’est rompue ; le toit de la centrale s’est effondré sur le personnel, ingénieurs, techniciens et ouvriers, tuant neuf d’entre eux et laissant un survivant. Après réparations, l’aménagement a été mis en service en 1938. Un monument commémoratif a été érigé au bord du lac.

La centrale est mise à l'arrêt à la suite de la rupture d'une bride ayant entraîné l'inondation de l'usine jusqu'au niveau du lac en . Elle n'a jamais été remise en route, et le [1], elle a été détruite entièrement à l’explosif. Actuellement les lac Noir et Blanc ne sont plus utilisés pour la production hydroélectrique. Des projets de construction d'une nouvelle centrale sont soutenus[2], mais EDF s'y oppose, arguant du manque de rentabilité d'un tel projet.

Étanchéification du cordon morainique

À peu près une fois par jour, le niveau du lac Noir variait d’environ 18 mètres dans chaque sens – le marnage est beaucoup plus faible dans le lac Blanc trois fois plus étendu.

Dans le cordon morainique, ces incessantes « vidanges brusques » ont provoqué un renard permanent d’environ 200 l/j de sable qui a peu à peu déformé le corps de digue, fragmenté le revêtement et accrût la perméabilité de la moraine, très faible à l’origine ; le débit de fuite atteignait à peu près 350 m3/h en 1945 quand on a décidé de colmater les matériaux et de réparer l’ouvrage. On procéda d’abord en tâtonnant avec plus ou moins de succès, puis rationnellement au moyen de forages équipés de tubes à manchettes[N 1], à des injections expérimentales puis systématiques de coulis de ciment, sable, argile et/ou silicates en proportions et quantités variables selon l’état local des matériaux et l’efficacité des passes précédentes contrôlée par sondages et essais d’eau ; en fin d’opération, le débit de fuite était inférieur à 2 m3/h, ce qui validait ce procédé d’injection permettant de planifier, gérer et contrôler rigoureusement n’importe quelle opération d’injection dans des matériaux meubles, jusqu’à l’obtention du résultat cherché.

C’est donc pour étancher les matériaux sablo-graveleux du cordon morainique du lac Noir qu’a été mise au point et validée la technique du forage d’injection équipé d’un tube à manchettes qui, entre autres, a permis la réalisation du voile d’étanchéité sous le barrage de Serre-Ponçon.

Filmographie

Le Lac Noir a servi de décor à deux films français et un téléfilm :

- Agent trouble de Jean-Pierre Mocky en 1987 ;

- Une femme française de Régis Wargnier en 1995 ;

- Colère, téléfilm de Jean-Pierre Mocky en 2009.

Bibliographie

- Vincent Vanoli s'est inspiré de la centrale du Lac Noir, visitée dans le cadre d'une classe de neige pour écrire sa bande dessinée l'Usine Électrique[3].

Liens externes

- Le site au fil du Rhin pour sa partie concernant les ouvrages EDF

- Cirques glaciaires du Lac Noir et du Lac Blanc (Identifiant national : 420030131)

- ZNIEFF 420030131 : Cirques glaciaires du lac noir et du lac blanc

Voir aussi

- Liste des lacs de France

- Pompage-turbinage

Notes et références

Notes

- Un tube à manchettes est mis en place dans un forage d'injection traversant une formation perméable, le plus souvent aquifère ; il est crépiné à intervalles réguliers et chaque crépine est masquée par un manchon en caoutchouc, la « manchette », qui fonctionne comme un clapet de non-retour permettant le passage du coulis vers le matériau à injecter et empêchant son reflux ; l’injection se fait crépine par crépine au moyen d’un double obturateur.

Références

- « Énergie - Démolition spectaculaire au Lac Noir »

, sur www.lalsace.fr, L'Alsace,

, sur www.lalsace.fr, L'Alsace, - Martin Antoine, « Haut-Rhin : une association veut relancer le projet d’une centrale hydroélectrique »

, sur leparisien.fr, Le Parisien,

, sur leparisien.fr, Le Parisien, - Vincent Vanoli

- Portail des lacs et cours d'eau

- Portail du Haut-Rhin

- Portail des énergies renouvelables

На других языках

[de] Lac Noir (Vogesen)

Der Lac Noir (Schwarzer See) ist ein aufgestauter Karsee in den Vogesen. Der See war das Unterbecken des Pumpspeicherkraftwerks Lac Noir, das seit 2002 außer Betrieb ist.[en] Lac Noir (Vosges)

Lac Noir is a lake in Orbey, Alsace, France. At an elevation of 955 m, its surface area is 0.14 km².- [fr] Lac Noir (Haut-Rhin)

[ru] Лак-Нуар

Лак-Нуа́р[1][2] (с фр. — «чёрное») — озеро в коммуне Орбе в Эльзасе в горах на высоте 955 м. Располагается в горной цепи Вогезы. Из Лак-Нуара вытекает ручей, который позже впадает в реку Вайс.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии