geo.wikisort.org - Île

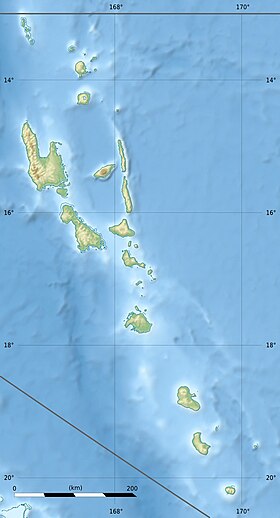

L’île de Pentecôte est l’une des 83 îles de l’archipel du Vanuatu, dans la province de Pénama. Elle se situe à 190 km au nord de la capitale, Port-Vila. En 2009, elle était peuplée de 16 843 habitants[1].

| Île de Pentecôte Pentecost Island (en) | |

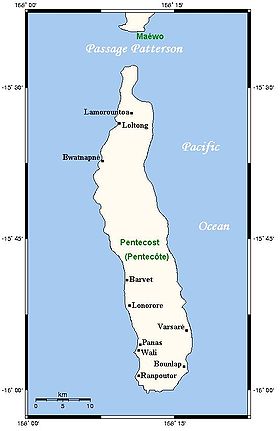

Carte de l’île de Pentecôte. | |

| Géographie | |

|---|---|

| Pays | |

| Archipel | Vanuatu |

| Localisation | Océan Pacifique |

| Coordonnées | 15° 45′ S, 168° 11′ E |

| Superficie | 490,5 km2 |

| Côtes | 156,5 km |

| Point culminant | Pic Vulmat (947 m) |

| Géologie | Île volcanique |

| Administration | |

| Province | Pénama |

| Démographie | |

| Population | 16 843 hab. (2009) |

| Densité | 34,34 hab./km2 |

| Autres informations | |

| Fuseau horaire | UTC+11 |

| Îles au Vanuatu | |

| modifier |

|

Le premier Européen à avoir découvert l’île fut l’explorateur français Louis Antoine de Bougainville, le .

Géographie

L’île de Pentecôte se trouve dans le nord-est de l’archipel du Vanuatu, entre les îles Maewo (à 7 km au nord) et Ambrym (à 12 km au sud).

L’île s’étire du nord au sud sur 60 km pour une superficie de 490,5 km2[2]. La chaîne de montagnes, dominée par le pic Vulmat (1 078 m), délimite la côte est humide et pluvieuse de la côte ouest plus tempérée.

Histoire

La partie nord de l'île est le berceau d'un mouvement nommé Turaga nation prônant un autre mode de développement[3], avec Tangbunia Bank...

Culture

Les habitants de l’île de Pentecôte parlent en tout cinq langues vernaculaires : hano, apma, sowa, seke, et sa[4].

L' Anglais et le Bichlamar sont les deux grandes langues véhiculaires.

Le sud de Pentecôte est le lieu où se déroule le saut du Gol, parfois considéré comme l’origine du saut à l'élastique.

Diverses danses sont réputées, comme la masculine Taltabwan (après la cérémonie de circoncision), et la féminine Sowahavin.

Dans le nord de l'île, la transmission des terres s'effectuait traditionnellement sur le mode matrilinéaire, avec une gestion de facto par les oncles maternels, avant que le système coutumier ne soit progressivement perturbé par les pratiques issues du christianisme[5].

Citation littéraire

L'île est l'objet du livre de J.M.G. Le Clézio Raga. Approche du continent invisible.

Références

- (en) « 2009 National Population and Housing Census », Vanuatu National Statistics Office, (consulté le ), p. 12

- (en) « Îles du Vanuatu » (consulté le )

- (en) « Turaga Development Model For Economic Self-Reliance and Human Security » (consulté le )

- (en) « Languages of Vanuatu », SIL International (consulté le )

- (en) Elise Huffer (dir.), Kristina E. Stege, Ruth Maetala, Anna Naupa et Joel Simo, « Land and women : the matrilineal factor : the cases of the Republic of Marshall Islands, Solomon Islands and Vanuatu », sur rmicourts.org, Pacific Islands Forum Secretariat, (ISBN 978-982-202-012-0)

Voir aussi

Articles connexes

- Raga. Approche du continent invisible

- Liste des îles du Vanuatu, Subdivisions du Vanuatu, Géographie du Vanuatu

Lien externe

- Portail du Vanuatu

- Portail du monde insulaire

На других языках

[de] Pentecost-Insel

Pentecost (auf deutsch auch Pfingstinsel) ist eine Insel der Neuen Hebriden und eine der 83 Inseln, die den pazifischen Inselstaat Vanuatu bilden. Sie liegt 190 Kilometer nördlich von der Hauptstadt Port Vila. Pentecost ist 490 km² groß und hat 16.843 Einwohner (Stand: 2009). Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von 34 Einwohnern pro Quadratkilometer (km²). Die Pentecost-Insel ist im Französischen als Pentecôte bekannt, auf Bislama heißt sie Pentikos.[en] Pentecost Island

Pentecost Island is one of the 83 islands that make up the South Pacific nation of Vanuatu.[es] Isla de Pentecostés

La isla de Pentecostés o Pentecôte es una de las 83 islas que conforman Vanuatu, en la provincia de Pénama. Se encuentra a 190 km al norte de la capital Port Vila. En 2016 contaba con una población de 16 843 habitantes.- [fr] Île de Pentecôte

[it] Isola di Pentecoste

L'isola di Pentecoste (in inglese Pentecost Island, in francese Pentecôte) è una delle 83 isole che costituiscono lo Stato di Vanuatu.[ru] Пентекост

Пентекост (англ. Pentecost Island) — остров в архипелаге Новые Гебриды, в Тихом океане. Является частью Республики Вануату. Административно входит в состав провинции Пенама. На французском языке остров известен как Pentecôte. Другое название — остров Рага.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии