geo.wikisort.org - Insel

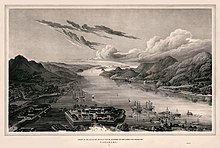

Dejima (japanisch 出島, deutsch etwa „Vorinsel“, im 17. Jahrhundert auch Tsukishima 築島, „aufgeschüttete Insel“ genannt) war eine fächerförmige kleine künstliche Insel in der Bucht von Nagasaki. Während der Edo-Zeit war sie der einzige Ort des direkten Handels und Austauschs zwischen Japan und Europa. Im modernen Japanisch wird die Aussprache des Namens in den Silbenschriften Hiragana und Katakana als でじま bzw. デジマ wiedergegeben und dementsprechend in Hepburn-Umschrift als Dejima transkribiert. In der Edo-Zeit sind in westlichen Berichten Schreibungen wie „Disma“, „Decima“, „Dezima“, „Desima“, „Desjima“ und „Deshima“ zu finden. Auch in japanischen Quellen gibt es Indizien, dass die damalige Aussprache eher der Schreibung Deshima (でしま) nahekam[1].

Geschichte

Aufgeschüttet von einheimischen Kaufleuten in den Jahren 1634 bis 1636 sollte Dejima die in der Stadt verstreut lebenden „Südbarbaren“ (Nambanjin) aufnehmen. Doch nach deren Ausweisung lag die Insel brach. Da mit dem Ausbleiben der portugiesischen Handelsschiffe auch die lokale Wirtschaft in eine Krise geriet, setzte die Zentralregierung in Edo die Niederländische Ostindien-Kompanie (Verenigde Oostindische Compagnie oder VOC) unter Druck, bis diese ihre Handelsstation in Hirado 1640/41 hierher verlegte.

Dejima hatte ein Haupttor (omotemon) zur Stadt hin und ein Wassertor (suimon) zur See hin. Letzteres wurde nur zum Ent- und Beladen der VOC-Schiffe geöffnet. Die Insel war von einer Mauer umgeben. Sechzehn, in regelmäßigen Abständen in den Meeresboden um Dejima eingeschlagenen Pfähle markierten eine Grenzlinie, die einheimische Boote nicht verletzen durften. Die Grundstücke waren Privatbesitz jener Kaufleute, die das Kapital für die Landgewinnung aufgebracht hatten. Die Kompanie entrichtete für die Nutzung eine jährliche Pacht und musste sich um den Erhalt der Gebäude kümmern. Neben einer Reihe von Lagerhäusern gab es u. a. Wohngebäude, eine Küche, ein Bad, ein Haus für die Grundstücksbesitzer, ein Aufenthaltsgebäude für die japanischen Dolmetscher, ein Haus für den Leiter der Handelsniederlassung, einen Garten.[2]

Seit 1672 war Dejima ein Stadtviertel von Nagasaki, weshalb es auch hier einen japanischen Stadtteilsvorsteher (jap. otona) gab. Für die Sicherheit und Überwachung der Insel war der Gouverneur der reichsunmittelbaren Domäne Nagasaki verantwortlich. Das japanische Dienstpersonal wurde von der Kompanie entlohnt, war aber durch einen Eid zur Einhaltung vielerlei Vorschriften des Gouverneurs verpflichtet. Für die Verständigung sorgten japanische Dolmetscher; die Ausbildung europäischer Sprachmittler blieb bis ins 19. Jahrhundert verboten.[3]

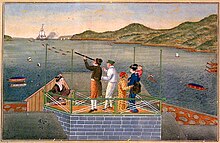

Niedere Dienstränge der VOC durften bisweilen mehrere Jahre auf Dejima leben, die Leiter (ndl. opperhoofden) jedoch mussten nach einem Jahr ausgewechselt werden. Sie trafen mit einem der Schiffe der Ostindien-Kompanie im Sommer ein und traten ihren Dienst bei der Abreise ihres Vorgängers, gewöhnlich im November, an. Diese von den Japanern kapitan (portug. capitão) genannten Leiter waren verpflichtet, einmal jährlich (nach 1790 nur noch alle vier Jahre) nach Edo zu reisen, um durch eine Reverenzerweisung im Schloss die Dankbarkeit der Kompanie für die Genehmigung ihres Handels in Japan zum Ausdruck zu bringen. An dieser Hofreise nach Edo durfte der Arzt der Handelsstation teilnehmen, der sowohl von hochgestellten Patienten als auch von japanischen Kollegen sehr geschätzt wurde[4]. Als (temporäre) Bewohner eines Stadtviertels durften die Europäer, unter Aufsicht zahlreicher japanischer Beamter, zudem die jährliche Festlichkeit zu Ehren der Schutzgottheit Nagasakis im Suwa-Schrein (Suwa jinja) besuchen.

Ansonsten blieben die Angestellten der VOC auf die Insel Dejima beschränkt. Der Zugang wurde reglementiert und kontrolliert. Das enge Zusammenleben und die gegenseitige Abhängigkeit machten es jedoch möglich, dass sich neben dem offiziellen Handel ein reger Privathandel und Schmuggel ausbreitete. Dieser wurde gewöhnlich geduldet. Persönliche Wünsche hochrangiger Persönlichkeiten in Edo wurden so rasch wie möglich erfüllt, da derartige Gefälligkeiten das Umfeld des offiziellen Handels verbesserte. So gelangten über Dejima bis ins 19. Jahrhundert zahlreiche westliche Bücher, Instrumente, Arzneimittel und Informationen ins Land, die den Aufschwung einer sogenannten Hollandkunde (rangaku) stimulierten und die Grundlage für die rasche Modernisierung Japans nach 1868 bildeten. Auf niederländischen Schiffen wurden andererseits immer wieder japanische Objekte, Bücher, Karten usw., oft auch unerlaubt, ausgeführt, welche den Kenntnisstand der Europäer anhoben[5]. Während der Koalitionskriege wehte die niederländische Flagge weltweit nur noch in Nagasaki.

Einige der auf Dejima stationierten Chirurgen und Ärzte wie Caspar Schamberger, Engelbert Kaempfer, Carl Peter Thunberg oder Philipp Franz von Siebold übten einen großen Einfluss auf die Entwicklung der japanischen Medizin aus. Engelbert Kaempfer, Carl Peter Thunberg, Philipp Franz von Siebold, George Meister, aber auch Faktoreileiter wie Andreas Cleyer, Isaac Titsingh, Hendrik Doeff oder Jan Cock Blomhoff betrieben während ihres Aufenthalts intensive landeskundliche Studien und trugen über ihre Publikationen und Sammlungen zum europäischen Verständnis Japans im sogenannten Zeitalter des Landesabschlusses (sakoku) bei. Viele der frühen Informationen über die Akupunktur und Moxibustion wurden von Willem ten Rhijne, Kaempfer, Thunberg und anderen Ärzten nach Europa vermittelt.

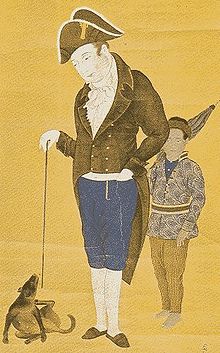

Sklaven und Sklavenhandel spielten in der Ostindien-Kompanie bis zum frühen 19. Jh. eine wichtige Rolle, und so finden wir auch auf Dejima Menschen, welche die Leiter der Niederlassung und andere gutsituierte Angestellte der Kompanie als Leibsklaven nach Japan mitgebracht hatten. In vielen Schiffs- und Belegeschaftsregistern des 18. Jahrhunderts sind sie als „slaaven“, „zwarte jongen“, „slaave jongen“, „lijfeijgenen“ unter Namen wie Januarij, September, Fortuin, Paris, Apollo oder gar Lakei verzeichnet. Die meisten kamen aus Südostasien, einige aus Bengalen, Malabar und Mosambik[6]. Die jüngsten waren 10 bis 12 Jahre alt, über 40 Jahre alte Sklaven waren selten. Sie tauchen auch im Diensttagebuch des Faktoreileiters anlässlich von Fluchtversuchen, Selbstmord oder gewalttätigen Auseinandersetzungen auf. Auf japanischen Holzschnitten jener Zeit, den sogenannten „Nagasaki-Bildern“ (Nagasaki-e), sieht man sie meist als Träger von Sonnenschirmen. Wie die gelegentlich auch dargestellten europäischen Matrosen sind sie wegen ihrer niedrigen Stellung kleiner gezeichnet als ihre Herren.[7]

Nach der Öffnung Japans in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ging Dejima im Zuge der Neulandgewinnung in den Stadtkern von Nagasaki über und war im 20. Jahrhundert kaum noch zu erkennen. Inzwischen sind die meisten Gebäude anhand alter Pläne und Modelle rekonstruiert. Zwar schneidet eine Hauptverkehrsstraße einen Teil an der ehemaligen „Wasserpforte“ ab, doch ist nahezu das gesamte Grundstück wieder zusammengefasst, so dass der Besucher einen guten Eindruck vom Handel und Wandel der Europäer in Japan zu Beginn des 19. Jahrhunderts gewinnt.

Leiter (opperhoofden) der Handelsstation Dejima

- François Caron: 3. Februar 1639–13. Februar 1641

- Maximiliaen Le Maire: 14. Februar 1641–30. Oktober 1641

- Jan van Elseracq: 1. November 1641–29. Oktober 1642

- Pieter Anthonijszoon Overtwater: 29. Oktober 1642–1. August 1643

- Jan van Elserac: 1. August 1643–24. November 1644

- Pieter Anthonijszoon Overtwater: 24. November 1644–30. November 1645

- Reijnjer van't Zum: 30. November 1645–27. Oktober 1646

- Willem Verstegen: 28. Oktober 1646–10. Oktober 1647

- Frederick Coijet: 3. November 1647–9. Dezember 1648

- Dircq Snoecq: 9. Dezember 1648–5. November 1649

- Anthonio van Brouckhorst: 5. November 1649–25. Oktober 1650

- Pieter Sterthemius: 25. Oktober 1650–3. November 1651

- Adriaen van der Burgh: 1. November 1651–3. November 1652

- Frederick Coijet: 4. November 1652–10. November 1653

- Gabriel Happart: 4. November 1653–31. Oktober 1654

- Leonard Winninx: 31. Oktober 1654–23. Oktober 1655

- Joan Boucheljon: 23. Oktober 1655–1. November 1656

- Zacharias Wagner [Wagenaer]: 1. November 1656–27. Oktober 1657

- Joan Boucheljon: 27. Oktober 1657–23. Oktober 1658

- Zacharias Wagner [Wagenaer]: 22. Oktober 1658–4. November 1659

- Joan Boucheljon: 4. November 1659 – 26. Oktober 1660

- Hendrick Indijck: 26. Oktober 1660–21. November 1661

- Dirck van Lier: 11. November 1661–6. November 1662

- Hendrick Indijck: 6. November 1662–20. Oktober 1663

- Willem Volger: 20. Oktober 1663–7. November 1664

- Jacob Gruijs: 7. November 1664–27. Oktober 1665

- Willem Volger: 28. Oktober 1665–27. Oktober 1666

- Daniel Six [Sicx]: 18. Oktober 1666–6. November 1667

- Constantin Ranst: 6. November 1667–25. Oktober 1668

- Daniel Six [Sicx]: 25. Oktober 1668–14. Oktober 1669

- Francois de Haas: 14. Oktober 1669–2. November 1670

- Martinus Caesar: 2. November 1670–12. November 1671

- Johannes Camphuys: 22. Oktober 1671–12. November 1672

- Martinus Caesar: 13. November 1672–29. Oktober 1673

- Johannes Camphuys: 29. Oktober 1673–19. Oktober 1674

- Martinus Caesar: 20. Oktober 1674–7. November 1675

- Johannes Camphuys: 7. November 1675–27. Oktober 1676

- Dirck de Haas: 27. Oktober 1676–16. Oktober 1677

- Albert Brevincq: 16. Oktober 1677–4. November 1678

- Dirck de Haas: 4. November 1678–24. Oktober 1679

- Albert Brevincq: 24. Oktober 1679–11. November 1680

- Isaac van Schinne: 11. November 1680–31. Oktober 1681

- Hendrick Canzius: 31. Oktober 1681–20. Oktober 1682

- Andreas Cleyer: 20. Oktober 1682–8. November 1683

- Constantijn Ranst de Jonge: 8. November 1683–28. Oktober 1684

- Hendrick van Buijtenhem: 25. Oktober 1684–7. Oktober 1685

- Andreas Cleyer: 17. Oktober 1685–5. November 1686

- Constantin Ranst de Jonge: 5. November 1686–25. Oktober 1687

- Hendrick van Buijtenhem: 25. Oktober 1687–13. Oktober 1688

- Cornelisz van Outhoorn: 13. Oktober 1688–1. November 1689

- Balthasar Sweers: 1. November 1689–21. Oktober 1690

- Hendrick van Buijtenhem: 21. Oktober 1690–9. November 1691

- Cornelisz van Outhoorn: 9. November 1691–29. Oktober 1692

- Hendrick van Buijtenhem: 29. Oktober 1692–19. Oktober 1693

- Gerrit de Heere: 19. Oktober 1693–7. November 1694

- Hendrik Dijkman: 7. November 1694–27. Oktober 1695

- Cornelisz van Outhoorn: 27. Oktober 1695–15. Oktober 1696

- Hendrik Dijkman: 15. Oktober 1696–3. November 1697

- Pieter de Vos: 3. November 1697–23. Oktober 1698

- Hendrik Dijkman: 23. Oktober 1698–12. Oktober 1699

- Pieter de Vos: 21. Oktober 1699–31. Oktober 1700

- Hendrik Dijkman: 31. Oktober 1700–21. Oktober 1701

- Abraham Douglas: 21. Oktober 1701–30. Oktober 1702

- Ferdinand de Groot: 9. November 1702–30. Oktober 1703

- Gideon Tant: 30. Oktober 1703–18. Oktober 1704

- Ferdinand de Groot: 18. Oktober 1704–6. November 1705

- Ferdinand de Groot: 26. Oktober 1706–15. Oktober 1707

- Hermanus Menssingh: 15. Oktober 1707–2. November 1708

- Jasper van Mansdale: 2. November 1708–22. Oktober 1709

- Hermanus Menssingh: 22. Oktober 1709–10. November 1710

- Nicolaas Joan van Hoorn: 10. November 1710–31. Oktober 1711

- Cornelis Lardijn: 31. Oktober 1711–7. November 1713

- Cornelis Jardijn: 7. November 1713–27. Oktober 1714

- Nicolaas Joan van Hoorn: 27. Oktober 1714–19. Oktober 1715

- Gideon Boudaen: 19. Oktober 1715–3. November 1716

- Joan Aouwer: 3. November 1716–24. Oktober 1717

- Christiaen van Vrijbergh[e]: 24. Oktober 1717–13. Oktober 1718

- Joan Aouwer: 13. Oktober 1718–21. Oktober 1720

- Roeloff Diodati: 21. Oktober 1720–9. November 1721

- Hendrik Durven: 9. November 1721–18. Oktober 1723

- Johannes Thedens: 18. Oktober 1723–25. Oktober 1725

- Joan de Hartogh: 25. Oktober 1725–15. Oktober 1726

- Pieter Boockestijn: 15. Oktober 1726–3. November 1727

- Abraham Minnedonk: 3. November 1727–20. Oktober 1728

- Pieter Boockestijn: 22. Oktober 1728–12. Oktober 1729

- Abraham Minnedonk: 12. Oktober 1729–31. Oktober 1730

- Pieter Boockestijn: 31. Oktober 1730–7. November 1732

- Hendrik van de Bel: 7. November 1732–27. Oktober 1733

- Rogier de Laver: 27. Oktober 1733–16. Oktober 1734

- David Drinckman: 16. Oktober 1734–4. November 1735

- Bernardus Coop [Coopa] à Groen: 4. November 1735–24. Oktober 1736

- Jan van der Cruijsse: 24. Oktober 1736–13. Oktober 1737

- Gerardus Bernardus Visscher: 13. Oktober 1737–21. Oktober 1739

- Thomas van Rhee: 22. Oktober 1739–8. November 1740

- Jacob van der Waeijen: 9. November 1740–28. Oktober 1741

- Thomas van Rhee: 29. Oktober 1741–17. Oktober 1742

- Jacob van der Waeijen: 17. Oktober 1742–9. November 1743

- David Brouwer: 5. November 1743–1. November 1744

- Jacob van der Waeijen: 2. November 1744–28. Dezember 1745

- Jan Louis de Win: 30. Dezember 1745–2. November 1746

- Jacob Balde: 3. November 1746–25. Oktober 1747

- Jan Louis de Win: 28. Oktober 1747–11. November 1748

- Jacob Balde: 12. November 1748– 8. Dezember 1749

- Hendrik van Homoed: 8. Dezember 1749–24. Dezember 1750

- Abraham van Suchtelen: 25. Dezember 1750–18. November 1751

- Hendrik van Homoed: 19. November 1751–5. Dezember 1752

- David Boelen: 6. Dezember 1752–15. Oktober 1753

- Hendrik van Homoed: 16. Oktober 1753–3. November 1754

- David Boelen: 4. November 1754–25. Oktober 1755

- Herbert Vermeulen: 25. Oktober 1755–12. Oktober 1756

- David Boelen: 13. Oktober 1756–31. Oktober 1757

- Herbert Vermeulen: 1. November 1757–11. November 1758

- Johannes Reijnouts: 12. November 1758–11. November 1760

- Marten Huijshoorn: 12. November 1760–30. Oktober 1761

- Johannes Reijnouts: 31. Oktober 1761–2. Dezember 1762

- Fredrik Willem Wineke: 3. Dezember 1762–6. November 1763

- Jan Crans: 7. November 1763–24. Oktober 1764

- Fredrik Willem Wineke: 25. Oktober 1764–7. November 1765

- Jan Crans: 8. November 1765–31. Oktober 1766

- Herman Christiaan Kastens: 1. November 1766–20. Oktober 1767

- Jan Crans: 21. Oktober 1767–8. November 1769

- Olphert Elias: 9. November 1769–16. November 1770

- Daniel Armenault: 17. November 1770–9. November 1771

- Arend Willem Feith: 10. November 1771–3. November 1772

- Daniel Armenault [Almenaault]: 4. November 1772–22. November 1773

- Arend Willem Feith: 23. November 1773–10. November 1774

- Daniel Armenault [Almenaault]: 11. November 1774–28. Oktober 1775

- Arend Willem Feith: 28. Oktober 1775–22. November 1776

- Hendrik Godfried Duurkoop: 23. November 1776–11. November 1777

- Arend Willem Feith: 12. November 1777–28. November 1779

- Isaac Titsingh: 29. November 1779–5. November 1780

- Arend Willem Feith: 6. November 1780–23. November 1781

- Isaac Titsingh: 24. November 1781–26. Oktober 1783

- Hendrik Casper Romberg: 27. Oktober 1783– _. August 1784

- Isaac Titsingh: _. August 1784–30. November 1784

- Hendrik Casper Romberg: 0. November 84–21. November 1785

- Johan Fredrik van Rheede tot de Parkeler: 22. November 1785–20. November 1786

- Hendrik Casper Romberg: 21. November 1786–30. November 1787

- Johan Frederik van Rheede tot de Parkeler: 1. Dezember 1787–1. August 1789

- Hendrik Casper Romberg: 1. August 1789–13. November 1790

- Petrus Theodorus Chassé: 13. November 1790–13. November 1792

- Gijsbert Hemmij: 13. November 1792–8. Juli 1798

- Leopold Willem Ras: 8. Juli 1798–17. Juli 1800

- Willem Wardenaar: 16. Juli 1800–14. November 1803

- Hendrik Doeff: 14. November 1803–6. Dezember 1817

- Jan Cock Blomhoff: 6. Dezember 1817–20. November 1823

- Johan Willem de Sturler: 20. November 1823–5. August 1826

- Germain Felix Meijlan: 4. August 1826–1. November 1830

- Jan Willem Fredrik van Citters: 1. November 1830–30. November 1834

- Johannes Erdewin Niemann: 1. Dezember 1834–17. November 1838

- Eduard Grandisson: 18. November 1838– _. November 1842

- Pieter Albert Bik: _. November 1842–31. Oktober 1845

- Joseph Henrij Levijssohn: 1. November 1845–31. Oktober 1850

- Frederick Colnelis Rose: 1. November 1850–31. Oktober 1852

- Janus Henricus Donker Curtius: 2. November 1852–28. Februar 1860

Weiterführende Literatur

- Jan Cock Blomhoff: The Court Journey to the Shogun of Japan. From a Private Account by Jan Cock Blomhoff. Introduction and annotated by Matthi Forrer. Hotei, Leiden 2000, ISBN 90-74822-18-5.

- Leonard Blussé u. a. (Hrsg.): The Deshima Dagregisters. Their Original Tables of Content. Leiden Centre for the History of European Expansion, Leiden 1995–2001, (Intercontinenta. ISSN 0165-2850).

- Leonard Blussé u. a. (Hrsg.): The Deshima Diaries Marginalia 1740–1800. The Japan-Netherlands Institute, Tokio 2004, ISBN 4-930921-06-6 (Nichi-Ran Gakkai gakujutsu sōsho 21).

- Leonard Blussé/Willem Remmelink/Ivo Smits (ed.): Bridging the Divide − 400 Years The Netherlands − Japan. Hotei Publishing, 2000.

- C. R. Boxer: Jan Compagnie in Japan, 1600–1850. An Essay on the Cultural, Artistic and Scientific Influence Exercised by the Hollanders in Japan from the Seventeenth to the Nineteenth Centuries. Second revised edition. Martinus Nijhoff, Den Haag 1950.

- F. Caron, Joost Schorten: A True Description of the Mighty Kingdoms of Japan and Siam. For Robert Boulter, London 1671 (Faksimile: Introduction and notes by John Villiers. Siam, Bangkok 1986, ISBN 974-8298-08-6).

- Hendrik van Doeff: Herinneringen uit Japan. Bohn, Haarlem 1833 online.

- Goodman, Grant K.: Japan − the Dutch Experience. London/Dover/New Hampshire: The Athlone Press, 1986.

- Kazuo Katagiri: Dejima − Ibunkakōryū no butai (Dejima, Bühne des interkulturellen Austauschs). Shūeisha, Tokyo, 2000 (片桐一男『出島 異文化交流の舞台』集英社) ISBN 4-08-720058-2

- Frank Lequin: Isaac Titsingh (1745–1812). Een passie voor Japan. Leven en werk van de grondlegger van de Europese Japanologie. Canaletto/Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, 2002, ISBN 90-6469-771-X (Titsingh Studies 1).

- Wolfgang Michel: Von Leipzig nach Japan. Der Chirurg und Handelsmann Caspar Schamberger (1623–1706). Iudicium, München 1999, ISBN 3-89129-442-5, S. 64–73 (Die Handelsniederlassung Deshima).

- Wolfgang Michel, Torii Yumiko, Kawashima Mabito: Kyūshū no rangaku - ekkyō to kōryū (ヴォルフガング・ミヒェル・鳥井裕美子・川嶌眞人共編『九州の蘭学 ー 越境と交流』, dt. Holland-Kunde in Kyushu - Grenzüberschreitung und Austausch). Shibunkaku Shuppan, Kyōto, 2009, ISBN 978-4-7842-1410-5.

- David Mitchell: Die tausend Herbste des Jacob de Zoet. Roman, aus dem Engl. von Volker Oldenburg. 2014, ISBN 978-3-499-25533-5.

- Nederland's Patriciaat. Vol. 13, 1923, ISSN 0928-0979.

- Yoshiko Morioka: Dejima ka, Deshima ka. (= Dejima oder Deshima?). In: Bulletin of the Japan-Netherlands Institute. Vol.19, No. 2, March 1995, ISSN 0286-9381, S. 77–82.

- Yoshiko Morioka: Sekaishi no naka no Dejima (Dejima in der Weltgeschichte). Nagasaki Bunkensha, Nagasaki 2005.(森岡美子『世界史の中の出島』 長崎文献社) ISBN 4-88851-089-X

- Timon Screech: Secret Memoirs of the Shoguns. Isaac Titsingh and Japan, 1779–1822. Routledge, London u. a. 2006, ISBN 0-7007-1720-X.

- Philipp Franz von Siebold: Nippon. Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen Neben- und Schutzländern, jezo mit den südlichen Kunilen, Sachalin, Korea und den Liu-Inseln. 2. Auflage. Woerl, Würzburg u. a. 1897.

- Titsingh: Mémoires et Anecdotes sur la Dynastie régnante des Djogouns, Souverains du Japon. Publié avec des notes et éclaircissemens par M. Abel-Rémusat. Nepveu, Paris 1820.

- Isaac Titsingh: Illustrations of Japan. Consisting of Private Memoirs and Anecdotes of the reigning dynasty of The Djogouns, or Sovereigns of Japan. Ackermann, London 1822.

- S. Noma (Hrsg.): Dejima. In: Japan. An Illustrated Encyclopedia. Kodansha, 1993. ISBN 4-06-205938-X, S. 277.

Weblinks

- Website von Dejima mit ausführlicher Geschichte (englisch)

- Besuch der rekonstruierten Insel und des Freilichtmuseums Deshima / Blogeintrag von Fotograf Fritz Schumann

- Liste: VOC-Personal und Sklaven auf den Faktoreien Hirado und Dejima von W. Michel

Einzelnachweise und Anmerkungen

- Morioka (1995)

- Blussé/Remmelink/Smits (2000), S. 49

- Siebold (1897), S. 245–251; Titsingh (1822), S. 169–174; Morioka (1995); Michel (1999), S. 65–72;

- Siebold (1897), S. 48–231; Goodman (1986), S. 25–31; Blomhoff (2000);

- Siebold (1897), S. 245–251; Titsingh (1822), S. 169–174; Goodman (1986), S. 18–24; Michel (1999), S. 65–72;

- Personalliste der Faktorei

- W. Michel: Death in Nagasaki – Post-mortem examinations at the Dutch trading-post in 18th-century Japan. In: ITAN, No. 113, Dec. 2021, pp.64–75 (in Japanese; Digitalisat)

На других языках

- [de] Dejima

[en] Dejima

Dejima (Japanese: 出島, "exit island"), in the 17th century also called Tsukishima ( 築島, "built island"),[1] was an artificial island off Nagasaki, Japan that served as a trading post for the Portuguese (1570–1639) and subsequently the Dutch (1641–1854).[2] For 220 years, it was the central conduit for foreign trade and cultural exchange with Japan during the isolationist Edo period (1600–1869), and the only Japanese territory open to Westerners.[3][es] Dejima

Dejima (出島, Dejima?) fue una isla artificial en la bahía de Nagasaki. Era el lugar donde los neerlandeses negociaban con los japoneses desde 1641 a 1853. Durante este período, los extranjeros que no fueran neerlandeses no tenían el derecho a negociar con el Japón, y los neerlandeses en Japón no tenían el derecho de abandonar Dejima para pasar al resto del país, pues les estaba prohibido pisar el sagrado suelo de Japón.[fr] Dejima

Dejima (出島?) ou Deshima est une ancienne île artificielle située dans la baie de Nagasaki au Japon et englobée depuis par la ville elle-même. C'était le lieu où les Portugais (entre 1634 et 1641), puis les Néerlandais (de 1641 à 1853) commerçaient avec les Japonais. Dejima qui signifie « île extérieure[1]», est parfois aussi écrit Deshima (shima signifie « île » en japonais et se modifie phonétiquement en -jima).[it] Dejima

Dejima o Deshima (出島? letteralmente isola d’uscita), è stata una piccola isola artificiale situata nel porto giapponese di Nagasaki.[1] Utilizzata come agenzia commerciale prima dai portoghesi (dal 1636 al 1639)[2] e poi dagli olandesi della Compagnia olandese delle Indie orientali (dal 1641 al 1859)[3], fu l'unico luogo di scambio commerciale e culturale tra l'occidente ed il Giappone durante il sakoku (letteralmente paese in catene), l'auto-imposto periodo di isolamento giapponese.[4][ru] Дэдзима

Дэдзима (в некоторых источниках Дэсима; яп. 出島, нидерл. Desjima или Deshima — дословно «выдающийся, выпирающий остров») — искусственный остров в форме веера в бухте Нагасаки (Япония). Изначально остров был построен как склад и перевалочный пункт для португальцев. С 1641 по 1853 год, в период японской самоизоляции, известной как сакоку, являлся единственным голландским торговым портом в Японии.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии